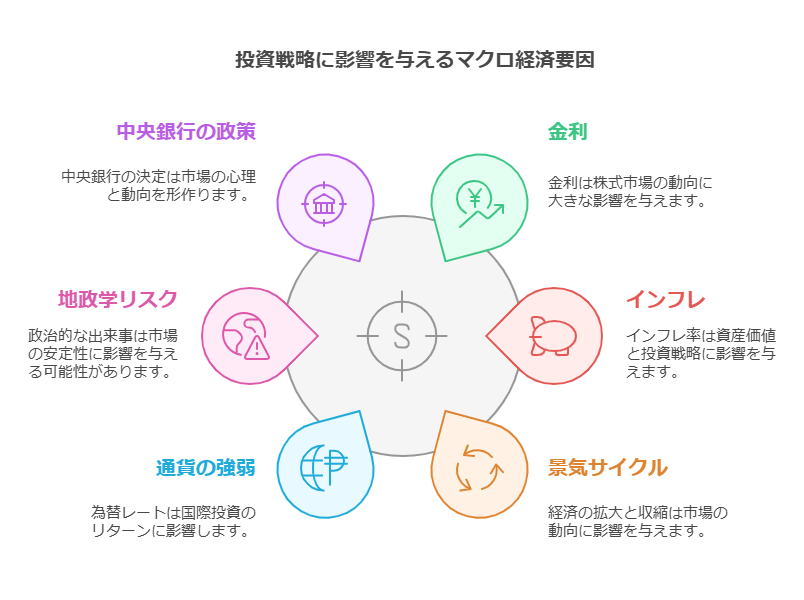

投資の世界では、個別銘柄の分析やテクニカル指標に目を奪われがちですが、市場全体を動かすマクロ経済の力を見逃すと痛い目に遭います。私はこれまで、金利の急変や地政学リスク、景気サイクルの誤読で失敗を重ねつつも、政策の活用やトレンド追従で成功を掴んできました。その経験から得た10の教訓を共有します。マクロ経済は予測が難しいからこそ、その影響を理解し備える視点が投資の安定性を高めると信じています。

金利の動きは全てを変える

過去、金利上昇局面で成長株に固執し、大暴落を食らったことがあります。高金利は資金調達コストを押し上げ、将来のキャッシュフローを重視する成長株を直撃します。この失敗から、利上げ局面ではディフェンシブ銘柄、例えば生活必需品やヘルスケア株にシフトする重要性を学びました。金利は市場のルールメーカー。無視すれば全資産が翻弄されます。

インフレは資産の敵と味方

インフレが加速した時期、現金の価値が目減りするのを目の当たりにしました。一方で、コモディティ(商品)価格が急騰し、特に貴金属や農産物がポートフォリオを救ってくれた経験があります。物価上昇に強い資産を持つことで、インフレが敵ではなく味方になり得ると実感。現金偏重の危険性も学びました。

景気サイクルを見誤ると痛い目に

景気後退期に「底値だ」とリスク資産を買い増した結果、損失が膨らんだ苦い記憶があります。景気には拡大・ピーク・後退・回復のサイクルがあり、フェーズを見誤ると戦略が裏目に出ます。以来、経済指標や市場動向を注視し、サイクルに合わせた柔軟な投資を心がけています。

通貨の強弱がリターンを左右する

海外投資で為替レートの急変にやられ、利益が吹き飛んだ経験があります。例えば、ドル安が進む中で米株に投資しても、円換算のリターンがマイナスに。為替リスクのヘッジや通貨動向の把握が不可欠だと痛感しました。通貨の動きは見えないコスト。軽視は禁物です。

地政学リスクは予測不能だが準備は可能

紛争勃発で市場が急落し、対応が遅れて損失を出したことがあります。地政学リスクは予測が難しいものの、ポートフォリオに金や国債といった安全資産を組み込むことで、衝撃を和らげられると学びました。完全な回避は無理でも、準備でダメージは減らせます。

中央銀行の言葉に耳を傾けろ

FRBが利下げを示唆したタイミングで株価が急騰し、うまく波に乗れた成功体験があります。中央銀行の発言や政策決定は市場心理を大きく左右します。金融政策の動向を軽視せず、耳を澄ませることがリターンを左右する鍵だと実感しました。

GDP成長率は個別株にも影響

経済停滞期に優良企業株が低迷し、「マクロは関係ない」と考えていた自分を反省しました。GDP成長率は企業収益の土台であり、マクロの波がミクロにも波及します。経済全体の健康状態を無視せず、銘柄選びに反映させる視点が欠かせません。

失業率は消費の先行指標

失業率の上昇を見逃し、消費関連株で損失を出したことがあります。雇用が悪化すると消費が冷え込み、小売りやサービス業に直撃。雇用データは景気と株価の転換点を示す先行指標だと学びました。失業率の動向は、消費トレンドを読む羅針盤です。

原油価格は経済の血液

原油価格の高騰でインフレが加速し、輸送コスト増が企業業績を圧迫する展開を予測できず失敗。エネルギー価格は経済全体に波及し、インフレや産業コストに影響を及ぼします。原油は経済の血液そのもの。動向を見逃さないようになりました。

マクロトレンドに乗る者が勝つ

グリーンテックが政策支援で急成長した波に乗り、大きなリターンを得た成功があります。脱炭素やデジタル化といった長期的な経済シフトを見極め、トレンドに沿った投資をすることで、市場の勝者になれると確信しました。大きな流れに乗ることが勝利への近道です。

マクロ視点が投資を強くする

これら10の教訓は、私の失敗(金利無視、地政学リスク軽視、景気サイクル誤読)と成功(政策活用、トレンド追従、安全資産活用)から導き出したものです。個別銘柄や短期的な値動きに囚われず、市場全体の流れを読むマクロ経済の視点が、投資の安定性とリターンを高めます。予測は難しくても、理解と準備でリスクを抑え、チャンスを掴む——それが私の投資哲学です。